楽器メーカーが浜松市に集中しているのはナゼ?

ヤマハ、カワイ、ローランド、鈴木楽器。大手の楽器メーカーって浜松市に集中しているんですよね。ピアノ教室という音楽教育の末席に身を置く者としては、浜松市には足を向けて寝られません。でも前々から疑問に思ってたんで、この際いろいろ調べてみました。

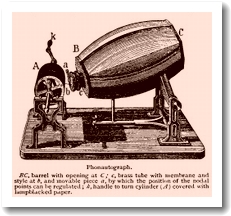

▲フォノトグラフ(1891年)

しかし

このときは録音はできても、

再生する機械(プレイヤー)がありませんでした。

残念!

その後1877年、

ご存知エジソンが蓄音機を発明。

録音と再生が可能になったんですが・・・、

でも、まだ円筒形の形をしていたんですね。

そして1887年、

エミール・ベルリナーによって「グラモフォン」、

つまり

円盤型蓄音機が発明されます。

これが今のレコードやCDの源流になった、

というわけなんです。

それにしても、音楽とレコードは切っても切れない関係。

レコードが発明されたおかげで、

わざわざ演奏会に出かけることなく、

気軽に音楽を楽しめるようになったんですよね。

ありがたや、ありがたや。

(´▽`)アリガト!

ところでみなさんは

ボイジャー探査機をおぼえてますか?

私たち地球人の情報を乗せて、

今も宇宙の彼方にむけて旅を続けている、(←なんだか胸熱)

あの宇宙探査機ボイジャーです。

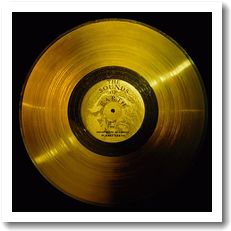

ボイジャーの中には

「ゴールデンレコード」と呼ばれる、

金色のレコードが搭載されています。

▲フォノトグラフ(1891年)

しかし

このときは録音はできても、

再生する機械(プレイヤー)がありませんでした。

残念!

その後1877年、

ご存知エジソンが蓄音機を発明。

録音と再生が可能になったんですが・・・、

でも、まだ円筒形の形をしていたんですね。

そして1887年、

エミール・ベルリナーによって「グラモフォン」、

つまり

円盤型蓄音機が発明されます。

これが今のレコードやCDの源流になった、

というわけなんです。

それにしても、音楽とレコードは切っても切れない関係。

レコードが発明されたおかげで、

わざわざ演奏会に出かけることなく、

気軽に音楽を楽しめるようになったんですよね。

ありがたや、ありがたや。

(´▽`)アリガト!

ところでみなさんは

ボイジャー探査機をおぼえてますか?

私たち地球人の情報を乗せて、

今も宇宙の彼方にむけて旅を続けている、(←なんだか胸熱)

あの宇宙探査機ボイジャーです。

ボイジャーの中には

「ゴールデンレコード」と呼ばれる、

金色のレコードが搭載されています。

この中には宇宙人に向けて

いろんな画像や音声データが入っているんですが、

当然、たくさんの音楽も入ってるんですよね。

クラシック音楽に限ると、

この中には宇宙人に向けて

いろんな画像や音声データが入っているんですが、

当然、たくさんの音楽も入ってるんですよね。

クラシック音楽に限ると、

J.S.バッハ

J.S.バッハ

ベートーヴェン

ベートーヴェン

モーツァルト

モーツァルト

ダムダム人さん

ボイジャーに乗せた、レコードの事知っています。

確か全裸の人間の絵も描かれていたと思います。

「宇宙人がみたら、これを送ってきた

星の住人は衣服という物をしらないのか?と驚くかも」と

書かれていた本を思い出しました。

映画版スタートレックで、このボイジャーが

「ビジャー」と言う名前帰ってくると言うのがありました。

さて、レコードと言うとレーザー光線で再生する

プレーヤーがあります。

ヒジョウに値段が高く、確か100万くらいしたと思います。

レコード全盛時代、私はダイヤトーン(にゃつかしい!)の

オートサイズセレクタのプレーヤーが欲しかったです。

でも、結局一台もプレーヤーは買わずに終わりました。

(ちなみにアンプはヤマハが欲しかったですが

これも買わずじまい)

[ためになった]

管理人

>レコードと言うとレーザー光線で再生する

管理人はレーザーディスクのソフト

(主にアニメとプロレス)をたくさん持ってて、

どうしていいのか、途方に暮れてます。

プレイヤーはとっくの昔に壊れてしまいました。

ヤマハ、カワイ、ローランド、鈴木楽器。大手の楽器メーカーって浜松市に集中しているんですよね。ピアノ教室という音楽教育の末席に身を置く者としては、浜松市には足を向けて寝られません。でも前々から疑問に思ってたんで、この際いろいろ調べてみました。

なぜ幻のピアノなのか?日本に3台しかないから?ニュースからはよくわかりません。そんなわけで、少し探っていきたいと思います。

日本の季節感と死生観を四俳人の六句を元に美しく雄大に描いた楽曲「Mado Kara Mieru」と、作曲者クリストファー・ティンについて、動画を交えながら解説。またCorner Stone Cues版と『Calling All Dawns』版の違いや、グラミー賞受賞の「Baba Yetu」についても。

まだ感想めいたことを書いてなかったので、一応書いとこうと思います。でも、管理人はピアノの素人ですので、演奏レベルとか技術論については完全スルーしますね

ピアノ教室管理人なんて名乗っている割に、ぜんぜん楽譜が読めないわけなんですが、「道行くあの人は楽譜が読めるのか?」というのは、割りと気になってしまうわけです。日本の識譜率、読譜率はどうなんでしょうかね?