楽器メーカーが浜松市に集中しているのはナゼ?

ヤマハ、カワイ、ローランド、鈴木楽器。大手の楽器メーカーって浜松市に集中しているんですよね。ピアノ教室という音楽教育の末席に身を置く者としては、浜松市には足を向けて寝られません。でも前々から疑問に思ってたんで、この際いろいろ調べてみました。

一応これで打ち止めにしておきます。

イラストと表紙はちょっと寝かせつつ、

プログラムの中身のほうを進めたいと思います。

今年は出演者が多いので、

中身のレイアウトもなかなかシビアになりそう。

入り切るかな・・・。

(´ヘ`;)ウーム…ちょっと不安。

ところで

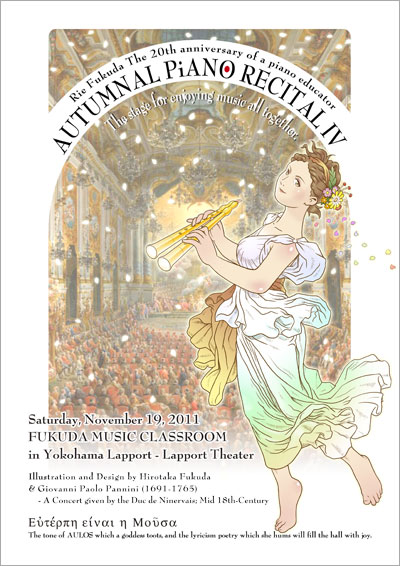

表紙に描いてる「ピアノ発表会」の英語表記を変えました。

以前までは

古代ギリシャの饗宴を意味する、

「piano symposium」(ピアノ・シンポジウム)

にしてたんですが、

今回再調査したところ、

アメリカなどでは

「piano recital」(ピアノ・リサイタル)

というそうです。

いや、以前に調べたときも

「ピアノ・リサイタル」って出てきたと思うんですが、

「リサイタル」のイメージがあんまりパッとしなかったもんで、

却下したんじゃなかったかな〜。

なんだか

ベテラン歌手のリサイタルとかを思い起こすんですよね。

いやいや違う。

もっとハッキリいうと

「剛田武・リサイタル」、

つまりドラえもんの

ジャイアンが空き地で強引に開催する、

あのリサイタルが頭に浮かぶんです。

\ホゲ〜ホゲ〜ホゲ〜/

一応これで打ち止めにしておきます。

イラストと表紙はちょっと寝かせつつ、

プログラムの中身のほうを進めたいと思います。

今年は出演者が多いので、

中身のレイアウトもなかなかシビアになりそう。

入り切るかな・・・。

(´ヘ`;)ウーム…ちょっと不安。

ところで

表紙に描いてる「ピアノ発表会」の英語表記を変えました。

以前までは

古代ギリシャの饗宴を意味する、

「piano symposium」(ピアノ・シンポジウム)

にしてたんですが、

今回再調査したところ、

アメリカなどでは

「piano recital」(ピアノ・リサイタル)

というそうです。

いや、以前に調べたときも

「ピアノ・リサイタル」って出てきたと思うんですが、

「リサイタル」のイメージがあんまりパッとしなかったもんで、

却下したんじゃなかったかな〜。

なんだか

ベテラン歌手のリサイタルとかを思い起こすんですよね。

いやいや違う。

もっとハッキリいうと

「剛田武・リサイタル」、

つまりドラえもんの

ジャイアンが空き地で強引に開催する、

あのリサイタルが頭に浮かぶんです。

\ホゲ〜ホゲ〜ホゲ〜/

(:.;゚;Д;゚;.:)グアー

それはさておき。

「piano recital」(ピアノ・リサイタル)は

ピアノの発表会をいい表す言葉として、

プロ・アマ問わず一般的に使われているんだそうです。

「recital」は音楽の少人数での演奏会や、

独奏会、独唱会というニュアンスがあるみたいです。

ま、そんなこんなで、

今回「リサイタル」もいいかなと思って、

変えてみました。

ちなみに

今回背景に使わせていただいた絵画は、

(:.;゚;Д;゚;.:)グアー

それはさておき。

「piano recital」(ピアノ・リサイタル)は

ピアノの発表会をいい表す言葉として、

プロ・アマ問わず一般的に使われているんだそうです。

「recital」は音楽の少人数での演奏会や、

独奏会、独唱会というニュアンスがあるみたいです。

ま、そんなこんなで、

今回「リサイタル」もいいかなと思って、

変えてみました。

ちなみに

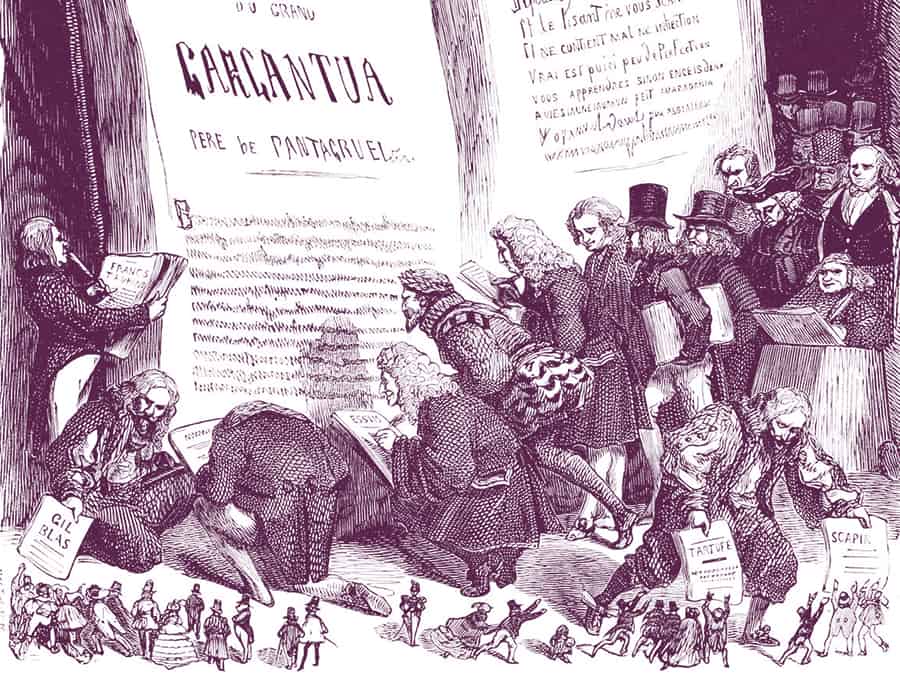

今回背景に使わせていただいた絵画は、

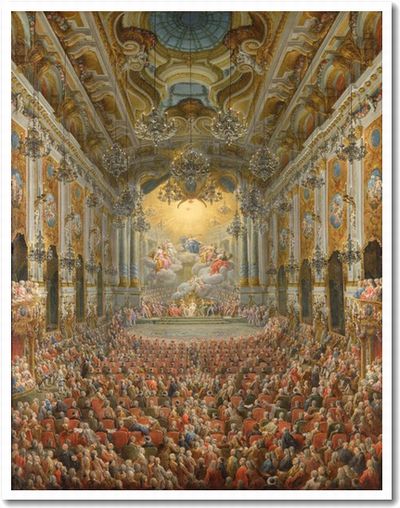

夏の『プライムステージ2nd』に引き続き、

イタリアの巨匠ジョバンニ・パオロ・パンニーニ

(Giovanni Paolo Pannini, 1691年 - 1765年)さんの、

『A Concert given by the Duc de Ninervais』

(Ninervais公爵から与えられたコンサート)

という作品です。

1751年、

フランス皇太子の長男の誕生を祝うために、

パリ駐在のイタリア大使から贈られた

ファルネーゼ宮殿でのコンサートの様子、

だと思います、たぶん。

(歴史的な事実関係は、余裕がなくて調べてません。)

こちらはとてもリサイタルとは呼べないほどの、

盛大で華やか、豪華で壮大なコンサートですよね。

演目はたぶん、オペラかカンタータかな。

とっても奥行き感のあるスケールの大きい作品で、

またまた気に入ってしまい、

恐れ多くも共演させていただきました。

夏の『プライムステージ2nd』に引き続き、

イタリアの巨匠ジョバンニ・パオロ・パンニーニ

(Giovanni Paolo Pannini, 1691年 - 1765年)さんの、

『A Concert given by the Duc de Ninervais』

(Ninervais公爵から与えられたコンサート)

という作品です。

1751年、

フランス皇太子の長男の誕生を祝うために、

パリ駐在のイタリア大使から贈られた

ファルネーゼ宮殿でのコンサートの様子、

だと思います、たぶん。

(歴史的な事実関係は、余裕がなくて調べてません。)

こちらはとてもリサイタルとは呼べないほどの、

盛大で華やか、豪華で壮大なコンサートですよね。

演目はたぶん、オペラかカンタータかな。

とっても奥行き感のあるスケールの大きい作品で、

またまた気に入ってしまい、

恐れ多くも共演させていただきました。

ダムダム人さん

いつもながらすばらしいイラストですね!?

(「ちょっと」太めなのが私的には残念ですが…)

ところで、バックの公会堂(?)の様な所は実在するのでしょうか?

話変わって。

ここ数日、気温の変動が大きいので、風邪を引いている受講者さん達が

増えてきました。

私も少し「鼻水だら〜ん」状態です。

[おもしろかった]

管理人 ありがとうございます。 >「ちょっと」太め 狙い通りです。フフフw >バックの公会堂(?)の様な所は実在するのでしょうか? イタリアのファルネーゼ宮殿だと思うんですが。 パラッツォ・ファルネーゼ 風邪にはお気をつけくださいネ。

ヤマハ、カワイ、ローランド、鈴木楽器。大手の楽器メーカーって浜松市に集中しているんですよね。ピアノ教室という音楽教育の末席に身を置く者としては、浜松市には足を向けて寝られません。でも前々から疑問に思ってたんで、この際いろいろ調べてみました。

なぜ幻のピアノなのか?日本に3台しかないから?ニュースからはよくわかりません。そんなわけで、少し探っていきたいと思います。

日本の季節感と死生観を四俳人の六句を元に美しく雄大に描いた楽曲「Mado Kara Mieru」と、作曲者クリストファー・ティンについて、動画を交えながら解説。またCorner Stone Cues版と『Calling All Dawns』版の違いや、グラミー賞受賞の「Baba Yetu」についても。

まだ感想めいたことを書いてなかったので、一応書いとこうと思います。でも、管理人はピアノの素人ですので、演奏レベルとか技術論については完全スルーしますね

ピアノ教室管理人なんて名乗っている割に、ぜんぜん楽譜が読めないわけなんですが、「道行くあの人は楽譜が読めるのか?」というのは、割りと気になってしまうわけです。日本の識譜率、読譜率はどうなんでしょうかね?