楽器メーカーが浜松市に集中しているのはナゼ?

ヤマハ、カワイ、ローランド、鈴木楽器。大手の楽器メーカーって浜松市に集中しているんですよね。ピアノ教室という音楽教育の末席に身を置く者としては、浜松市には足を向けて寝られません。でも前々から疑問に思ってたんで、この際いろいろ調べてみました。

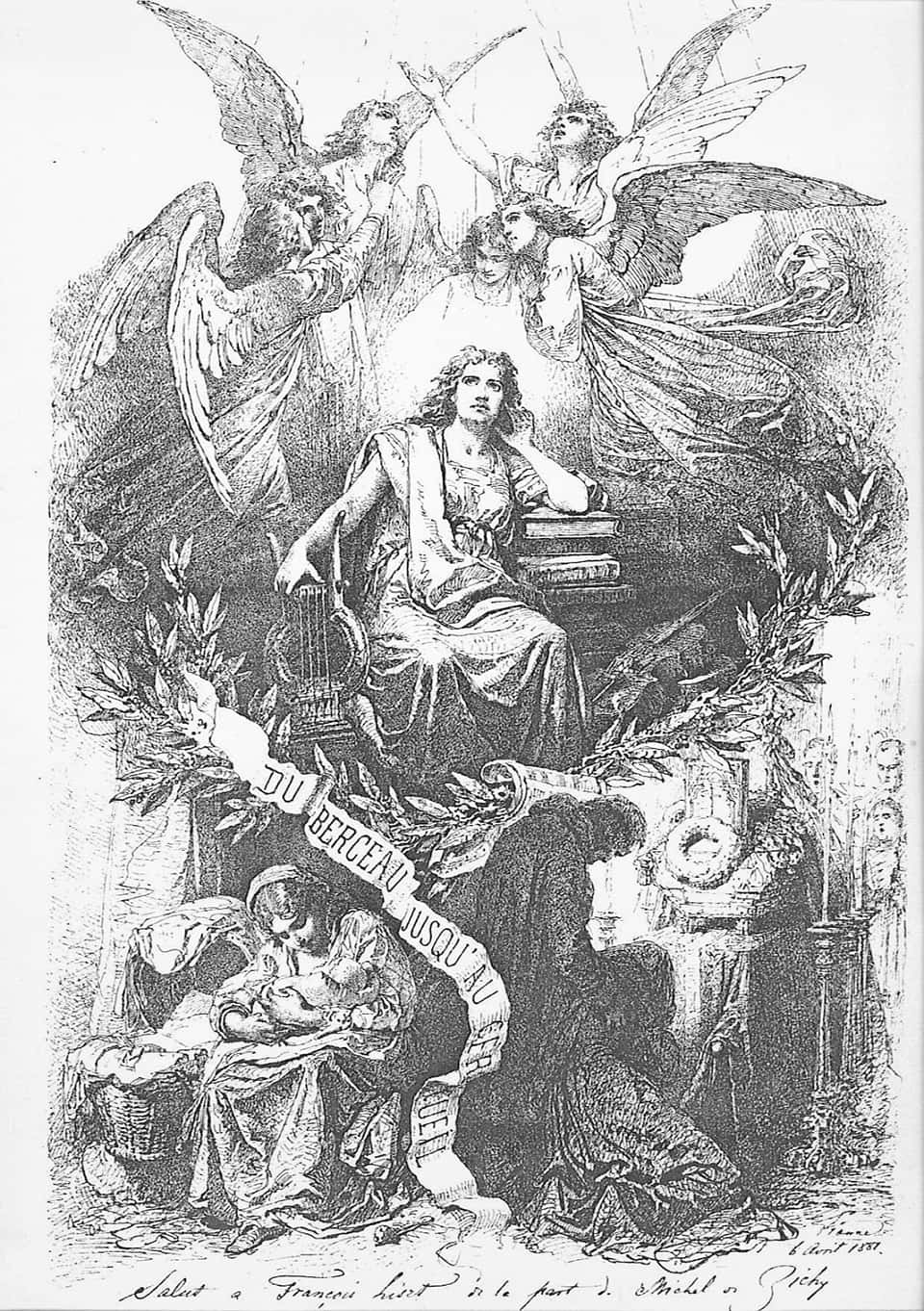

フランツ・リスト

(Liszt Ferenc 1811年10月22日~1886年7月31日)

今年でピアノ講師歴20年のりえ先生ですが、

音大入試では、リストの曲を弾いて合格したんだそうです。

曲名は・・・

ちょっと忘れてしまったと申しております、ハイ。

まあ、なんせ難しい曲だったらしく、

激しい練習の結果、

「指から血が出た」

とか。

ヽ(ヽ゚ロ゚)ヒイィィィ!!

まさに血のにじむ努力ですね。

イテテテ

管理人のような音楽素人にはリストといえば、

「ピアノの魔術師」という称号が物語るように

超絶難しいピアノ曲というイメージしかありませんが、

実は

交響詩というジャンルの創始者でもあるんです。

ちょっと学問的なお話ですが、

音楽には2種類あって、

音楽以外の印象や情景を聴き手にイメージさせる『標題音楽』と、

音楽以外の世界観を特に必要としていない『絶対音楽』があります。

従来の交響曲はほとんどが、

特に題名などない『絶対音楽』ばっかりだったんですが、

シューマンらによって、

文学的な題材が用いられた「標題交響曲」が成立します。

リストはそれをさらに推し進めて、

音楽以外の詩的な情景や絵画を表現する

「交響詩」というジャンルを確立したんだそうです。

( ´Д`)=3 フゥーッ

リストは13曲の「交響詩」を残しているんですが、

今日はりえ先生の誕生日ということなので、

13番目の『Von der Wiege bis zum Grabe』つまり

『ゆりかごから墓場まで 』

をどうぞ。(w)

Liszt: Von der Wiege bis zum Grabe, symphonic poem No.13, S.107

この交響詩『Von der Wiege bis zum Grabe』は、ハンガリーの画家ジッチ・ミハーイ(Mihaly Zichy / 1827-1906)の同名の絵画を題材にした標題音楽で、「ゆりかご」→「生の闘争」→「墓場へ」という3部構成になっていて、聴いてみると曲調が大きく変化しているのがわかります。

フランツ・リスト

(Liszt Ferenc 1811年10月22日~1886年7月31日)

今年でピアノ講師歴20年のりえ先生ですが、

音大入試では、リストの曲を弾いて合格したんだそうです。

曲名は・・・

ちょっと忘れてしまったと申しております、ハイ。

まあ、なんせ難しい曲だったらしく、

激しい練習の結果、

「指から血が出た」

とか。

ヽ(ヽ゚ロ゚)ヒイィィィ!!

まさに血のにじむ努力ですね。

イテテテ

管理人のような音楽素人にはリストといえば、

「ピアノの魔術師」という称号が物語るように

超絶難しいピアノ曲というイメージしかありませんが、

実は

交響詩というジャンルの創始者でもあるんです。

ちょっと学問的なお話ですが、

音楽には2種類あって、

音楽以外の印象や情景を聴き手にイメージさせる『標題音楽』と、

音楽以外の世界観を特に必要としていない『絶対音楽』があります。

従来の交響曲はほとんどが、

特に題名などない『絶対音楽』ばっかりだったんですが、

シューマンらによって、

文学的な題材が用いられた「標題交響曲」が成立します。

リストはそれをさらに推し進めて、

音楽以外の詩的な情景や絵画を表現する

「交響詩」というジャンルを確立したんだそうです。

( ´Д`)=3 フゥーッ

リストは13曲の「交響詩」を残しているんですが、

今日はりえ先生の誕生日ということなので、

13番目の『Von der Wiege bis zum Grabe』つまり

『ゆりかごから墓場まで 』

をどうぞ。(w)

Liszt: Von der Wiege bis zum Grabe, symphonic poem No.13, S.107

この交響詩『Von der Wiege bis zum Grabe』は、ハンガリーの画家ジッチ・ミハーイ(Mihaly Zichy / 1827-1906)の同名の絵画を題材にした標題音楽で、「ゆりかご」→「生の闘争」→「墓場へ」という3部構成になっていて、聴いてみると曲調が大きく変化しているのがわかります。

Von der Wiege bis zum Grabe / by Mihaly Zichy

それにしても、静か過ぎる出しですよね・・・。

Von der Wiege bis zum Grabe / by Mihaly Zichy

それにしても、静か過ぎる出しですよね・・・。

ダムダム人さん

指から血がにじむで思い出すことがあります。

それは、高校の時、と或る資格を取る為に、学校で実技練習を毎日していたのですが、

ねじくぎを止めるのに、ネジを指で押さえ、ドライバでねじ込むのを何度もしていてたら

左の人差し指と親指がぼろぼろになりました。

でも、おかげで何とか資格は取れましたが。

ちなみにその資格は今まで殆ど役に立っていません。

[ためになった]

管理人

ネジをドライバでねじ込むって、

なんかとっても痛そうですね・・・ゾゾッ。

(シャレも利いてる?)

管理人はシャーペンの芯が爪の間に刺さって

血が出たことならあります。

ヤマハ、カワイ、ローランド、鈴木楽器。大手の楽器メーカーって浜松市に集中しているんですよね。ピアノ教室という音楽教育の末席に身を置く者としては、浜松市には足を向けて寝られません。でも前々から疑問に思ってたんで、この際いろいろ調べてみました。

なぜ幻のピアノなのか?日本に3台しかないから?ニュースからはよくわかりません。そんなわけで、少し探っていきたいと思います。

日本の季節感と死生観を四俳人の六句を元に美しく雄大に描いた楽曲「Mado Kara Mieru」と、作曲者クリストファー・ティンについて、動画を交えながら解説。またCorner Stone Cues版と『Calling All Dawns』版の違いや、グラミー賞受賞の「Baba Yetu」についても。

まだ感想めいたことを書いてなかったので、一応書いとこうと思います。でも、管理人はピアノの素人ですので、演奏レベルとか技術論については完全スルーしますね

ピアノ教室管理人なんて名乗っている割に、ぜんぜん楽譜が読めないわけなんですが、「道行くあの人は楽譜が読めるのか?」というのは、割りと気になってしまうわけです。日本の識譜率、読譜率はどうなんでしょうかね?